張順景坐在店面的玻璃櫃前,攤開一塊布,放上木盤,把一個光滑的白色長方形塑膠牌擺正,小心翼翼地拈起一把圓規似的工具,身體坐直,下巴微微一頜,睜大雙眼,一切準備就緒——開始雕刻麻雀。

撰文:黃桂桂

攝影:Carol Lau

雕一隻麻雀

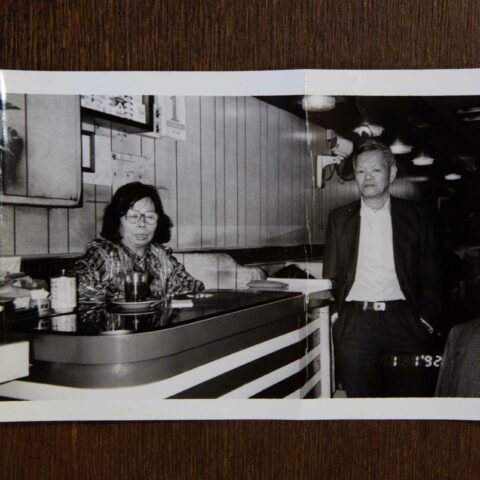

今年69歲的張順景是一名手工雕刻麻雀的師傅,也是佐敦「標記麻雀」第二代傳人,「標」是他父親的名字,標記在佐敦䇄立超過半世紀,傳到張順景,卻迎來了逆境。

張順景把雕刻工具的中軸固定在膠牌中央,調校好刀鋒與中軸的距離後,手指一轉,刀鋒在膠牌上刮出一個五毫硬幣般大的圓形,然後輕輕向內摁一摁刀側,轉、刮,再摁、轉、刮,如是者刮出四個一個比一個小的圓圈,接著以挑刀在第二與第三個圓圈中間順時針一下一下挑出花紋,最後在中間挖一個點,一筒便雕好了。

這時一筒還是白皚皚的像棷汁糕。張順景從抽屜中取出三罐顏料,加注清水稀釋,先用畫筆沾一下藍色顏料,塗在一筒外層的圓,再沾紅色,填滿中間的圓點,待上幾分鐘,確保顏料都乾透了,方用第三支畫筆沾上綠色,抹勻中間的花紋,再待片刻,就用刮刀刮走表面溢出的顏料,一隻凹凸有致、色彩斑爛的一筒正式完成。

平時為了提高效率,他可不這樣逐隻雕。他通常先整副牌做一次草稿,再一隻一隻細雕,雕好兩三副牌才一次過上色。由於店裡只他一個師傅,雕一副麻雀牌至少也要花一星期。現時想找張順景雕麻雀都要提前半年預訂,一副$5000港元。

有溫度的原礦

張順景從抽屜裡取出一個生鏽成啡褐色的「三個五」煙盒,打開,裡面躺着十來把長長短短的刀片,是雕麻雀的工具。雕萬子及番子要用挑刀,「挑刀係最重要嘅工具,八成時間都用佢,因為有好多需要挑、刮嘅步驟,所以刀尖好容易蝕損。」他像捧着初生嬰兒般提起挑刀,這是他剛剛花了十多分鐘才磨好的,「刀角必須保持尖銳先好使,所以要成日磨,一日要磨幾次,真係會磨到發䒐䒏(忟憎)!」而雕索子則要用索刮,用力一拉,割出一條直線,再用挑刀雕上筍紋;筒子則用狀似十字架的木鑽,鑽底夾一片指甲般大的刀片,刀片上有四至五條齒紋,一鑽,就劃出三四個圓,「除一筒以外嘅筒子都係用木鑽,因為一筒個圓大,刀片太大塊好危險,好易折斷。」

所有筒子之中,八筒最麻煩,「因為八筒的圓點須排成直線,萬一歪了就好明顯,所以下手去鑽第一個圈最重要,一圈錯,七圈皆落索。」說罷他從櫃底拿出一隻NG版八筒,他在鑽最後一個圈時刀片突然斷裂向外劃了一刀,圓圈頓變逗號。麻雀的四種花式之中,又數萬子最困難,因筆劃多,最花心神。

手雕麻雀一刀一劃都是心機,每一個坑槽、撇捺都有刀鋒,與刻板的機雕麻雀相比,自是多了一絲人氣及溫度。

「每一隻手雕麻雀都有血有汗,真係流血,唔係講笑㗎!」

麻雀上真有張順景的溫度。「我啲仔女都唔肯掂我對手,佢哋話我嘅手係砂紙嚟。」他攤開手掌,用拇指揉了揉食指指尖,他適才雕三萬時才被挑刀戳了一道傷口。

我說想看看他的手,張順景馬上把手握成拳頭,收起,「唔好睇,無嘢好睇!」他連忙說道。我猜拳頭裡一定有一顆沒經打磨的原礦晶石。

用生命打磨每張牌

張順景自小就在標記流連。小學時,他每天放學即跑來麻雀舖與父親報到,扔下書包,便跑到樓上天台造紙鷂。他喜歡自己動手做手作—去街市撿一個竹籮自己削竹篾、黐報紙,然後把玻璃樽敲成碎粉,加蠟抹至綫上變成帶刺的飛鳥,這樣風箏的戰鬥力便大增,可以𠝹斷別人的鷂。戰事結束,他凱旋回歸麻雀舖和父親吃晚飯。

張順景說他讀書不成,留過一次級,加上是家裡的長子,故自中一開始,標記不夠夥計時他便要到店裡幫忙,不能再出去「戰鬥」了。「梗係要去幫手,唔通爸爸喺舖頭做嘢,我坐喺屋企睇電視呀?」年紀尚幼的他只能當老師傅的助手,主要負責上色,不會落手雕麻雀;有時還得去洗衣街的手縫麻雀盒舖拿麻雀盒,或者去麻雀工廠取原料。

他因此見證過一張牌是如何誕生的。工廠裡,工人先熱溶亞加力膠,再把(多數是)綠色的膠漿倒入床板般大的模具,待凝固後倒入白色膠漿。兩層膠都凝結後就用鋸刀把一張床墊那麼大的膠料切成長方形膠片,此時每張膠牌仍有稜有角,在未有打磨機器之前,全靠人手逐張打磨。打磨麻雀要先用粗砂砂紙,然後用幼砂、水砂,最後用樹葉,因為樹葉密度最幼。

「師傅先將樹葉浸濕,擺喺手掌,用大魚際個位用力磨,一張牌要磨掉幾片樹葉。我阿爺以前就是磨牌師傅,手掌磨到冇晒感覺。」中醫說大魚際與五行相關,連通五臟六腑,看來每一張白滑的麻雀牌都是師傅們用生命磨出來的。

製作麻雀的過程中,還需要使用黏合劑哥羅芳,哥羅芳的醋酸味濃烈得像打翻了醋罈子,臭得緊要,因此常招來鄰居投訴;八十年代,正好大陸改革開放,租金及人工都比香港便宜,麻雀廠便一窩蜂被搬到大陸去。

整個麻雀製造業自此息微了。

離不開廣東道

五六十年代,彌敦道、廟街一帶有不少麻雀館、夜總會及地下賭檔,所以廣東道最興旺時曾有十多間手雕麻雀舖,第一間標記也開在廣東道。「大家唔驚搶生意,因為有咁樣嘅生意量嘛!香港人又買,出口又多,生意好到要請幾個夥計,或者外發畀師傅喺屋企雕。」最忙的時候,張順景試過一天雕10副舊牌(每副牌共有8顆後備空白牌,客人有牌遺失可以到標記補雕);標記每天能賣出三副麻雀。

後來家家戶戶都有麻雀了,標記門可羅雀,只得遷舖,60多年來沿着廣東道搬了三次,25年前搬到現址,總算定下來,但舖位是越搬越細了。張順景說,「搬來搬去都喺廣東道呢一帶,唔會搬遠,因為呢度多麻雀舖,我搬走咗,啲客就去幫襯第二間,唔會千里迢迢走去第二度幫襯我啦!」

標記的日與夜

「老闆,有冇骰仔賣呀?」下午五時許,一名中年男人探頭問道。

「有,45蚊。」張順景應道,隨後在玻璃櫃取出一包骰子遞給男人。這是他今天第一單生意。

自子女替他開了Facebook帳戶後,客人大多直接在網上下訂,上門光臨的通常是買籌碼、骰子或者便宜的機雕麻雀,張順景說他也曾賣過二、三百元一副的機雕麻雀,「嗰啲唔知用咩物料整,好大陣味,我日日咁樣吸,分分鐘吸壞身體,後尾諗諗下都係唔賣,賺咗錢都冇福享受。」新冠肺炎剛在香港爆發時,市民都留在家中,那時很多人想買副廉價麻雀,打過疫情便扔,張順景卻始終堅持不賣便宜貨。其實標記也賣機雕麻雀,不過使用的是上好物料,一副一千五百元。

張順景每天中午十二時就到標記,拉起鐵閘,取出膠牌、刀片,挑、削、刮、鑽,一雕就雕到晚上十二時才落閘離開。回到家洗澡、吃夜宵、看電視,凌晨三時許始上床睡覺,翌天十時許就起床,天天如是。

張順景拽來一張木椅,坐下,「我唔企得耐,膝頭哥老化要換膝頭哥,(在公立醫院)排期排到2023年。」他的膝蓋壞了好幾年,2017年本來要做手術的,他忙著工作竟把手術給推掉,近來膝蓋惡化得厲害,走路都一瘸一拐的。

為何還不退休?張順景答:「做我哋呢一行嘅,個個都有感情,唔會自己執笠嘅,都等佢自然淘汰,好似拆樓、重建、租約期滿、身體捱唔住,真係冇辦法先唔做。」

最後一間 10月底須遷出

中二暑假那年,張順景曾想出去闖一番天地,做了三天跟車工人,就被爸爸急召回標記幫忙,「要做夠七日先有糧出,人工都蝕咗!但冇辦法,我出去做嘢,舖頭就唔夠人手,師傅先唔做油顏色呢啲濕碎事!」那時他就知道他腳下有根綫牽著標記,飛不走了,「以前做長子係最唔著數,一定要出來幫手,唔會叫細佬妹的,幫下幫下就留咗喺度。我唔會話係被逼,呢啲係冇得強逼嘅,」他說,「但⋯⋯如果可以畀我揀,我唔會揀呢一行,我喜歡掂電子機械,兩樣畀我揀我就會揀做電子工。」只是命運沒有給他選擇的機會。

與麻雀之間的那條綫,由祖父做磨牌師傅開始,到他父親開「標記麻雀」,再到他繼承了麻雀舖;今天,他決定要親手剪斷這條長達六十多年的綫。

張順景育有一子一女,小兒子剛剛大學畢業,都出來社會工作了,標記後繼無人,「佢哋想做我都唔會畀佢哋做,冇生意,搵唔到食㗎!呢二三十年都冇年輕人入行,執一間就少一間喇!」

張順景說,現時佐敦這一間如果做不住就不再做了,意味著這將會是最後一間「標記麻雀」,「可惜當然可惜,但都冇辦法。」

10月傳來消息,標記麻雀收到屋宇署頒布的清拆令,須在10月底遷出。標記在社交媒體表示:「標記蔴雀始終未能面對時代的洪流,並將於10月尾遷離陪伴近半世紀的佐敦⋯⋯景叔一直希望繼續堅持手雕蔴雀工藝,直到有一天他要真正從這段歲月退下來為止,即使已到古稀之年,亦面臨營運的種種困境,但他並不打算就此走進退休生活。衷心希望政府相關部門可以酌情處理,有條件地保留原址,讓我們繼續將這份傳統手雕蔴雀工藝傳承下去。」

張順景向記者表示,突如其來收到業主通知,令他沒有準備,「9月29日通知我們11月2日要走,早幾日又突然話10月中要走⋯⋯」。傳統手雕麻雀於2014年被列為非物質文化遺產,景叔希望政府珍惜手雕麻雀的技藝,讓他們承傳下去。