創作不應有顧忌,當紅線逐漸有跡可循,創作者是否甘心避開紅線,為制度服務?

當瞥見一部電影的簡介,故事提及「一名叫燕琳的失蹤少女」,腦海裏第一時間有沒有閃現「敏感」或「危險」的訊息?若是,我們已經歷了一次自我審查的過程。創作者和觀眾一樣,實在難以避免自劃的紅線。

今年的「鮮浪潮國際短片節」,14套本地短片中,故事角色名為「燕琳」的《Time, and Time again》(下稱:《Time》)不獲電檢處發出放映證而取消所有放映。電檢處在7月18日,即是「鮮浪潮」放映完結後的第一日,才正式發信拒絕核准《Time》上映,《Time》正式被列入《港區國安法》之後的禁片列表之一。電檢處發信通知主辦方《Time》「涉及其他法律」,被禁的細節似乎說得愈來愈白,若隱若現的紅線已浮在創作者面前⋯⋯。

被禁的電影,僅獲大眾零碎的討論,往後的日子「像被放入雪櫃」一樣,漸漸遠離公眾的視線,無人討論它的拍攝手法、劇本bug位,以及參考邪教的元素⋯⋯,一切好像沒有發生過似的。在這個世代忠於自己的創作者,他們的作品只落得「被放逐」的下場。

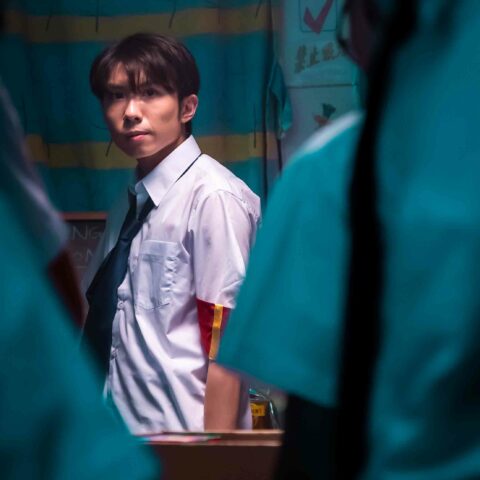

《誌》訪問《Time》導演王彥博,他直言香港電影工業一直面對不同的困局,電檢審查並不是惟一的原因。目前王彥博已遠走他國,繼續追尋他的電影理想。

王彥博說,事過三個月,至今無悔角色名字叫「燕琳」。

「有啲乜嘢唔講得呢,總要有人去試條線,唔試就永遠唔會知,係咪先⋯⋯。」《Time》導演王彥博笑言自己終於成功試出電檢處的紅線。王彥博苦笑說自己「冇咩所謂」,但他替演員、製作團隊失去曝光機會感可惜。事實上他身為創作人,花了無數個日與夜的心血,但作品在最後一刻卻未能公開,至今他難掩不忿:「我自己真名都有個彥字啦,咁係咪我又有問題先,唔make sense㗎嘛 (不合理的呀)⋯⋯。」

「我以為他殺變自殺已經夠荒謬,原來呢個地方更荒謬都有」— 《Time, and Time again》

鮮浪潮三名導演在6月的映後談讀出《Time》對白,導演王韻詩讀出最後的結局:「你盡咗力,無論結果係點都好,你有嘗試過,咁就有意義。」一張「核准證明書」決定了一齣香港電影上映的命運,《Time》因為「一名叫燕琳的失蹤少女」不能上映,死因無可疑,反而應驗了《Time》的主題。

信中提及到檢查員有數項考慮,包括影片的整體內容、影片的意圖、可能對觀眾產生的影響。信中亦提及及《Time》擬上映後的新聞、輿論、甚至網上的討論,因此認為影片無法通過簡單的修改或刪除,以符合審批標準,所以直接形容影片是不宜上映。

王彥博又指,信中提及到「會涉及其他法律」,但不便透露太多,「佢封信都講得好明白⋯⋯好清晰列晒啲條文,電檢引用了的法律條文 (sub section),佢quote(引述)晒所有嘢。」

「燕琳」以外 結合科幻邪教元素

撇除《Time》的「死因」,電影中不同的元素值得討論。《Time》是一部以黑白拍攝,包含特效製作的驚慄片。故事講述探員Max 調查一宗在廢墟的神秘失蹤案件,發現了邪教祭壇和凶殺案留下的痕跡,少女「燕琳」是其中一位失蹤人士,另外的角色還有偵查記者、以及阻止Max 繼續調查的上司。

影片的節奏頗為跳脫,場景轉換急速,並沒有一個特定的劇情線及時空設定,更有數場出現了以特效製作的「怪獸」,以及人臉融化的驚嚇畫面。王彥博尤愛日本動畫大師「今敏」1的「匹配式剪接」、美國導演David Lynch 2的超現實風格等,再配合南韓世越號事故3的邪教陰謀論,他坦言這些元素才是製作《Time》的原意,「想試下做啲香港冇乜人做嘅嘢」。

特效製作是《Time》的重點,由前期的準備工夫到正式拍攝,都講求技術的精準度,「做咗個平面走位的animation(動畫)畀所有人睇,因為無論機位,女主角點樣轉costume(戲服),如果冇做呢啲係完全溝通唔到。任何VFX(特效)戲都係,你冇可能拍到半個鐘加嘢再轉,拍攝上唔係好多位可以走盞 (拍攝上不是有很多改變的空間)。」

王彥博毫不吝嗇的分享製作過程、拍攝背後的逸事,作為創作者最渴望的,無非是想有人欣賞作品,得到觀眾肯定。奈何影片被禁,法律責任更適用於香港以外的地方,連海外放映都可能「觸犯紅線」的時候,王彥博形容作品「同雪咗落雪櫃冇分別 (跟放入雪櫃沒有分別)」,同時感喟不已:「好似大家都只係focus 喺個名度(主角名)⋯⋯我睇人哋討論其他鮮浪潮作品,都好希望自己條片都有人討論,尤其是做啲嘢都比較少見,唔知香港觀眾會唔會接受到呢?」

外界對「燕琳」這角色有不同的猜測和詮釋,王彥博直認當初缺少了「自我審查」的意識,純粹是希望觀眾能盡快代入劇情,「喺香港我諗咗好耐,近年社會有啲乜嘢懸案呢?就真係得陳彥霖案,所以女主角名就用燕琳,最尾法庭都話死因存疑4,真係懸案喎,法庭都咁講 ⋯⋯。」

回想起其他鮮浪潮導演,自發在放映會上讀出《Time》劇本,王彥博感激之餘,亦不忘來一波自嘲,打趣的說《Time》 其實是一部「後設電影」,預言了一年後的自己:

「中間嗰啲對白呢⋯⋯其實全部都係講緊我。

『一個帶落棺材嘅真相同秘密,其實有咩意義可言?』就好似個記者查完案之後,乜都做唔到⋯⋯其實就係我嚟,我拍完段片冇人睇到,咁又有乜意義呢?最尾ending又話:『無論結果係點都好,你嘗試過,就有意義。』所以成條片,其實如果佢唔禁,(呢個結局)就係唔成立,所以其實電檢處已經中咗我計啦!咁諗都幾好笑⋯⋯。」

關於香港電影 比政治審查更「致命」的困局

在香港參與過大大小小的電影製作,「機器組」出身的王彥博毫不忌諱的批評電影行業,實質是「空有產業而無工業化」,缺乏一個完整的工業制度,過份依賴「人脈」去維繫行內的運作。他坦言即使沒有電檢審查,「其實所有原因都好致命」,令香港電影慢性沒落;若果轉投獨立製作,資金亦是一大考慮,「有陣時都會諗,今次喺香港拍完喇,如果唔再玩鮮浪潮,除咗我自己儲錢之外,邊度有錢繼續拍呢?」

王彥博覺得留港發展空間有限,尤其是疫情期間,各行各業生意慘淡,做電影基本上亦是「手停口停」。疫情稍緩後,他再嘗試找工作,「幾乎所有同傳媒有關嘅工作我都應徵過,起碼都4、50封,最後有兩個interview 。」他在大學時期到外國交流期間,曾參與過大型的商業電影製作,他認為有足夠的經驗,但回港卻處處碰壁,面對不友善的經歷,他只是一笑置之:「有一份係見camman(攝影師),個老細就寸我話:『你做assistant咋喎!』」

電影行業不乏自由工作者,惟他們往往是最缺乏勞工保障的一群。王彥博談到工作環境差劣時,也沒有甚麼隱諱不說。拍攝現場的大型機器、道具、佈景多,他強調最基本的安全保障是需要被正視的:「唔係講緊工時、OT(超時工作)、有冇午飯開,係講緊會唔會有嘢壓落嚟扑爆你個頭⋯⋯其實好多師傅同前輩都出過意外,呢樣嘢真係好多。」

面對行業的「內憂外患」,王彥博認為在現行的電檢制度下,自我審查亦是大勢所趨,「啲人會去諗電檢會諗乜,係揣測個揣測裏面嘅揣測,好似洋蔥咁愈疊愈多。」創作的顧慮亦隨之增加,如何能擺脫這輪迴的處境,是香港創作者需面對的課題。他又猜測,即使電影「唔係直接講香港社會運動嘅嘢都會驚」,例如另一條鮮浪潮台灣短片《赤島》,講述白色恐怖及政治犯的議題,即使故事背景為台灣,但影片涉獵政治,同樣被禁。同樣地,《Time》在不久前才成為了新鮮滾燙的禁片,王彥博卻罕有地保持了一絲樂觀:「但你話會唔會真係去到乜都唔講得?咁又未到。」