「譯者不是聾人的服務者,傳譯是一份秉持公義、公正、公平的工作,應該在框框下思考。若以人口計算,聾人永遠比健聽人士少,是小眾。可是,傳譯制度關乎對他者的態度,我們應該從這種思維去思考手語傳譯的問題。人權!人權!人權!」2022年冬,我們出版《看不見的說話》,美國、香港手語譯者陳意軒(意軒)同期推出她的著作《手語譯者 手忙腳亂的育成筆記》(後稱:《育成筆記》)。惺惺相惜,邀請她一起辦講座,上述正是獵人書店講座後我在筆記簿寫下的句子,句句深刻。

3年後過去,黃修平的《看我今天怎麼說》再次掀起大眾對聾人權益的關注,陳意軒又私下辦線上活動,邀請該電影的手語指導Kim與副導演Herman講解在電影頒奬禮中如何替聾人翻譯,馬拉松式討論得出一個疑問(或得著)。

Kim分享出席英國電影節的經歷,大會要求手語譯者站在講者旁邊,而不是靠邊站,台灣也是同樣做法。譯者恍然大悟:手語譯者總是被安排在舞台的邊緣,台下的聾人怎樣看?推動手語專業化,當中不只靠理論,而是需要透過不斷的實踐、討論與行動,這樣才能真正對得住聾人。

聾人總被標籤為「弱勢」,或換來健聽者的一句「無陰功」。遊走美國、香港兩地手語傳譯界的意軒看穿一切都是制度使然,聾人不會是聽不到聲音的健聽者,造成他們弱勢是制度、法例使然,而與「陰功」無關。人權、人權、人權,意軒說,重要的事要重複說3次。

在美國醫院,認真的當手忙腳亂的譯者

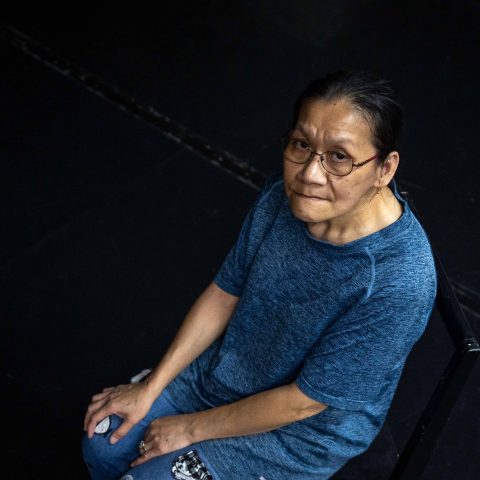

陳意軒,一名活躍於美國與香港的手語譯者,大學時期對手語有濃厚的興趣,但基於香港手語傳譯當時沒有專業的制度,進修變得「有需要但無必要」。縱使如此,她於2012年決定赴英國攻讀聾人研究,2020年美國考取手語翻譯牌照,成為華盛頓首位港人獲認證的手語譯者,目前主要在美國華盛頓醫院擔當手語譯者。

在種族多元的異鄉擔任手語翻譯,茫然地走進手術室,將醫生的話即時傳譯給聾人患者,對於手語與英語皆非母語的意軒來說,這一切充滿挑戰:「壓力在於……在醫療場景中,通常你進去後才知道今天的病人和醫生是誰。之前我接過一個工作,醫生是⽩羅斯⼈,患者是希臘人,醫生的口音非常重……難到痴X線。」儘管手語讓意軒手忙腳亂,她仍全心全意地做好傳譯工作,「聾人的生活軌跡,往往受到我們在當下怎樣做或者怎樣傳譯所影響的。你秉持著這份使命,就應該更加深入、更加認真。」

手語譯者的工作,連同動作與表情所構成的意象語言,必須時刻保持體力並增進與聾人溝通的經驗,這是一份極專業的工作;同時,它不僅僅是一份工作,這份職業更與人權息息相關。意軒在英國研究聾人,其研究領域屬於較具批判性的流派,不僅單方面研究聾人,而是嘗試讓聾人自身發聲,從他們的視角出發,探討聾人文化、教育與權利。例如在法律層面上,除研究「聾人如何閱讀判詞」,還提出「聾人本身可否成為律師?」的問題。

意軒指出,美國跟香港聾人的人權情況相差甚遠。她表示:「美國聾人的賦權過程已經完成,華盛頓有法律提供保障,美國與香港之間最⼤分別,是立法。在香港,聾⼈不是被告便是證人。如果有聾人律師,他們就可以咆哮,但在香港,其實無乜計㗎。」

與意軒交流,我們得出的結論是,聾人處於弱勢,其問題的根源往往源於制度的不公。此外,另一個原因是聾人無法進入這些制度。在日本、美國,法律體系不會擔心陪審團沒有聾人參與,因為他們有聾人律師,聾人有權為自己社群發聲。

她曾經憧憬成為手語譯者,每天查收電郵,期待獲得傳譯的工作。然而,這份工作朝不保夕,不是賤價去做,便是被視為無償義工。至今,意軒回到香港時仍身穿一件印有「手語譯者不是義工」的T-Shirt,不平則鳴,為自己和其他譯者發聲。意軒在英國留學的學校中有聾人教授,學校會聘請全職的手語翻譯員;相對而言,聾人升讀香港大專院校,也需要眾籌聘請手語譯者。看到英國與香港之間的差異,當時的意軒心中已有想法:「這種生活方式,是我想要的。」

譯者身分認知的重要 促手語專業化

前述意軒在美國手忙腳亂的傳譯例子,若馬有失蹄翻譯不到固然尷尬,一位手語譯者的身分認知,亦是相當重要。

「有時,身分政治會在傳譯工作中沒預兆地出現,讓手語傳譯冷不防地碰上。故此,深入認識聾人社群中的身分認同議題,可說是手語譯者必修的功課。與此同時,手語譯者應藉此認識自身的各種社會標籤,並留意其與傳譯工作出現的抵觸。」—— 《育成筆記》

意軒在書中回憶起一次在同志音樂會擔任傳譯員的經歷,她意識到自己並非同性戀者(直人),因此找來了一位聾人同志頂替。作為譯者,對於身分政治要有一定的敏銳度。雖然保持中立是老師強調的鐵律,但在某些情境下,身分處境使得中立變得困難,「翻譯發⽣在你⾯前的⼀些互動,你作為⼀個譯者,你走不掉的,你所身處的環境不會是隱形的。」換個角度來看,抗日神劇中總有一些老套劇情,身為日語譯者的中國人,在戰爭期間不可能完全將所有中文翻譯給敵軍。身為中國人在戰爭中本身就是一種身分,翻譯很難保持中立。

意軒一直期盼香港的手語傳譯能夠更加專業化,甚至建立一套規範的專業培訓與認證制度。只有如此,大家才能真正重視這個行業,並更認真地去討論手語翻譯的技巧、職業道德以及實務操作等問題。因此,她洋洋十多萬字寫下《育成筆記》,她說不只是給譯者看,也希望讓更多人了解聾人群體的需求,認識手語傳譯的重要性。

對於聾人,「歧視」這個字不夠承載

上一輩告訴我,小時候在新界鄉村,親眼見過村民用鎖鏈鎖住聾人女性。這是難以想像的事,但如果我們換個時代來思考,今天的聾人走進法庭和大專院校,然而,如意軒在書中提到,當他們在旅行社報名參加旅行團時,所有場景仍然沒有手語傳譯服務。

那是因為他們天生「聽障」而失去了這樣的權利嗎?按意軒在《育成筆記》所說,這種「障礙」,「大概就是社會在制定政策時,並沒有想到以視覺溝通的聾人群體⋯⋯『聽覺障礙』一詞,是從醫療角度出發,把『聾』建構為一種需要被改造的缺陷。」當整個制度局限了聾人的機會,使他們「不能」,而聾人又相信自己沒有能力,單是「歧視」這個詞無法承載聾人的痛,意軒認為用「壓迫」會比較合適。

這種標籤,意軒留意到亞洲的情況十分嚴重。「在其他東亞國家,他們看殘疾⼈⼠,會慨嘆一句『陰功啦』;如果你坐輪椅,你前世做錯嘢,積多啲陰德;他們就是弱勢社群,但他們是弱勢不是必然的呀,我們要思考他們為何被弱勢化。」

也就是,我們怎樣對待聾人,代表這個社會如何對待他者。

制度如此,誰也有機會成為弱勢、這個「他者」,可能是你、或是他。